Как не стыдиться феминитивов, откуда они берутся и как с ними уживаться, тем более если они режут слух. Писатель и лингвист Константин Зарубин разбирает на примере вышедшей книги Ирины Фуфаевой «Как называются женщины»

Часть первая, рецензионная

Одна из наиболее заметных и, не побоюсь этого слова, полезных книг на русском языке в этом незабываемом году посвящена русскому языку. Название у нее исчерпывающе длинное: «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция». Написала Ирина Фуфаева. Мой текст — послесловие к этой книге. Честно попробую сделать его хотя бы наполовину таким же занимательным, как бестселлер Фуфаевой.

Начну, правда, по-школьному: с основной мысли прочитанного произведения. Без нее мое послесловие будет висеть, как горчичник на тулупе у булгаковского мужика.

Красную нить в книге «Как называются женщины» проще всего разглядеть, если иметь в виду, что по профессии Фуфаева…

Вернее, погодите. Скажем иначе.

Если бы я, как пел БГ, купил «себе у Бога копирайт на русский язык», то самым расхожим наименованием профессии Фуфаевой служило бы слово языковедка. Но копирайт на язык нигде не продается и не выдается. Хотя служители языковой вертикали, о которой ниже, часто пытаются убедить нас в обратном. Так или иначе, языковедка пока не стала нормой жизни. Представительниц профессии Фуваевой обычно называют лингвист. Реже лингвистка.

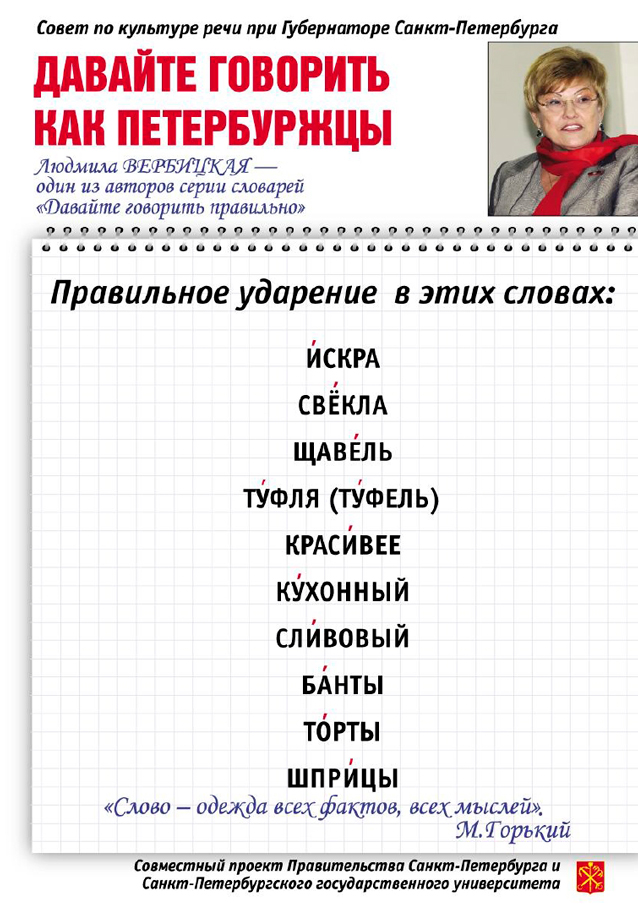

В связи с лингвист(к)ами надо вспомнить то, что я в начале каждого семестра твержу студент(к)ам: современная лингвистика — занятие не прескриптивное, а дескриптивное. Языкознание, выражаясь без латинских корней, не поучает, а изучает. Отдельные лингвисты могут иметь свои речевые предпочтения и административный ресурс, но лингвистика как таковая не наезжает на людей за «неправильный» род слова кофе и не расклеивает плакаты с «правильными» ударениями в питерском метро. Вместо того чтобы чихвостить носителей языка за их языковое поведение, она наблюдает это поведение, выявляет в нем закономерности, ищет причины закономерностей.

С этой точки зрения книга Ирины Фуфаевой о феминитивах безупречна. В ней нет прямого ответа на вопрос, «можно» или «нельзя» говорить авторка, гребчиха, режиссерша, президент решила или знаменитый космонавт Терешкова. Фуфаева не вещает, «как надо» говорить по-русски. Она рассказывает, какие феминитивы (спойлер: всякие) и как часто (спойлер: довольно часто) встречаются в русских текстах разных веков. Показывает, с какими закономерностями русского словообразования связано то, что иные слова поначалу режут ухо.

Особая заслуга книги в том, что Фуфаева не создает иллюзию ясности там, где ясности нет. Скажем, в вопросе коннотаций, то есть ассоциаций, которые вызывает то или иное слово. Яркий пример сомнительных коннотаций — феминитивы на -ша: в словах вроде редакторша или операторша многим слышится пренебрежение.

Искушение заклеймить суффикс -ша как маркер чистого сексизма велико. Не менее велико и желание вообще махнуть на коннотации рукой, выпихнуть их из языкознания в чистую социологию. Мол, сексизм водится в обществе, а не в суффиксах.

Но Фуфаева не поддается искушениям. К -ша она возвращается неоднократно, раз за разом усложняя картину. Да, от «неблагозвучия» форм на -ша в современном русском не отмахнешься. Но это неблагозвучие, во-первых, зависит от контекста. В разговорной речи мы часто употребляем -ша без уничижительного заряда, ну а в парадно-деловом стиле многих из нас коробят вообще любые феминитивы, кроме певицы. Во-вторых, помимо сексизма и разговорного регистра, «некрасивость» -ша, похоже, связана с презрением к рабочему классу (кассиршам, вахтершам, контролершам, парикмахершам). Расплести этот клубок, выявить в нем причинно-следственные связи, отделить языковое от неязыкового и личного трудно.

При всей языковедческой аккуратности Фуфаева неукоснительно следует законам научпопа. Она, в частности, ехидничает. Главная жертва ее сарказма — популярные аргументы противниц и сторонниц феминитивов. Понять Фуфаеву легко. Типовой фейсбучный холивар об авторках состоит из городских легенд, неуместных ссылок на «авторитеты», а также из борьбы с одним видом дискриминации (по гендеру) при полной поддержке других (по классу, весу, возрасту и так далее). Как обсуждать подобные дискуссии без сарказма? Особенно если учесть, с каким апломбом и праведным гневом спорят о языке?

Однако повторюсь: главная цель Фуфаевой не в том, чтобы высмеять «неверные» лингвистические доводы за или против феминитивов, а затем противопоставить им «верные». Вывод, к которому она ведет читателя, в другом: разрешить спор о феминитивах чисто лингвистическими средствами невозможно.

Лингвистика может подсказать, какие способы образования феминитивов у нас под рукой. Она может предположить, какие из них вызовут наименьшее сопротивление у ныне живущих носителей русского. (Под занавес Фуфаева дает несколько советов такого рода.) Но свалить на лингвистику тяжесть принципиального выбора у нас не выйдет. Как говорить о женщинах с профессиями — в конечном счете вопрос этики, а не языкознания. А вопросы этики не решаются ссылкой на словарь Ожегова — Шведовой.

Об этом остаток моего послесловия.

Часть вторая, философическая

Великий шотландский философ Дэвид Юм (1711–1776) изложил в письменном виде много великих мыслей. В частности, его занимала одна особенность хорошей аргументации, которую по-русски так и называют: «принцип Юма». Гласит принцип Юма следующее: из того, что есть, невозможно чисто логически вывести то, что должно быть.

Иногда это еще называют «гильотиной Юма». «Гильотина» — потому что хрясь! — и напрочь отсекает нормы (что должно быть) от фактов (что есть).

Поясню на примере. Представьте, что все родители на вашей планете издревле бьют своих детей в педагогических целях. Следует ли из этого, что вы тоже должны бить своих детей? Принцип Юма настаивает, что нет. Из факта повсеместного насилия над несовершеннолетними не вытекает ни то, что бить детей хорошо, ни то, что бить детей плохо. Чтобы перевести разговор в нормативную плоскость, то есть в плоскость «хорошо-плохо», придется прямым текстом ввести в исходные данные какое-нибудь «хорошо», «плохо», «надо» или «нельзя». Скажем, «Надо блюсти все традиции предков». Или «Все, что естественно, хорошо».

Я, конечно, утрирую. На обсуждение принципа Юма и всяких тонкостей, с ним связанных, потрачена не одна философская карьера. К счастью, нам с вами не обязательно делать философскую карьеру. Нам надо решить, как быть с феминитивами в повседневной языковой практике. И тут нам повезло. Для практики у гильотины Юма есть версия, которая рубит надежно, без лишних тонкостей. Вот она, эта версия:

Отрефлексированное поведение невозможно оправдать ссылкой на неотрефлексированное поведение. Осознанный выбор не спишешь даже на тысячу неосознанных. Причем не спишешь прежде всего в споре с самим собой.

Снова поясню на примере. Допустим, что я, как Штирлиц в бородатом анекдоте, привык сморкаться в занавеску. Допустим, я сморкался туда в детстве, сморкался в отрочестве, сморкался студентом в техникуме и электриком на производстве, и делал я это всегда на автомате, не задумываясь. Но в один прекрасный день, тридцати лет от роду, я полюбил культурную женщину из города Санкт-Петербурга, а она сказала мне, что сморкаться в шторы некрасиво. Особенно в чужие.

И, короче, все. Грянул гром, раздралась надвое завеса в храме. Мой невинный дорефлективный Эдем остался в прошлом. Отныне, желая продуть сопливый нос в окрестностях занавески, я Гамлет, стоящий перед осознанным выбором. В штору или не в штору? Вот в чем вопрос.

Есть доводы в пользу обеих стратегий. С одной стороны, можно сказать себе, что слово культурной женщины из Петербурга — закон. Или что сморкаться в занавеску и вправду безнравственно. Или что это угрожает моему карьерному росту. С другой стороны, можно решить, что да плевал я на ваши гнилые буржуазные приличия. Сморкание в занавеску — часть моей классовой и гендерной идентичности. Признак здравого функционального взгляда на вещи.

Иными словами, можно убедить себя впредь не сморкаться в шторы. Можно убедить себя сморкаться и дальше. Единственное, что никак нельзя, — это отвертеться от выбора. Мое сморкание в занавеску утратило статус «естественного», неотрефлексированного действия. Отныне и навсегда оно стало предметом моего осознанного выбора.

Часть третья, идеологическая

Зачем это все в статье о языке?

Вот зачем. В обществах вроде российского — с четкой социальной иерархией, давней филологической традицией и всеобщим средним образованием — язык представляет собой область постоянных трений между бессознательным и осознанным поведением.

С одной стороны, как отмечает Фуфаева, «[п]очти все, что есть в языке, и в частности лексика, словарь, — вовсе не предмет договора, а результат бессознательного естественного отбора говорящими единиц, что наилучшим способом удовлетворяют их коммуникативные потребности (тоже, как правило, неосознанные), — потребности в удобстве произношения, понятности, выразительности и т. п.»

С другой стороны, слово «почти» в этой цитате крайне растяжимо. Это во-первых. Во-вторых, то, что уже «есть в языке», само по себе не освобождает каждую конкретную говорящую от осознанного выбора. Вспомните закон Юма. Из «есть в языке» не вытекает «должно быть в моей речи». Из «так не говорят» не следует «так не должна говорить я».

К проблеме личного языкового выбора я вернусь в части четвертой. (Она будет последняя, честное слово.) Сначала надо поговорить о растяжимости «почти» в цитате «[п]очти все, что есть в языке... — вовсе не предмет договора, а результат бессознательного естественного отбора».

Растяжимость эта заметней всего, если бессознательному отбору противопоставлять не «договор», а сознательный отбор. Договоры и демократические соглашения о языковых феноменах и правда заключаются редко. А вот намеренного словоотсева и словотворчества в «литературных» языках навалом. Самый яркий пример здесь, наверное, современный иврит — язык, на котором еще полтора века назад не говорил никто, а сейчас говорят, поют скабрезную попсу и ведут холивары в фейсбуке миллионы. История нынешнего иврита начинается в конкретных текстах конкретных людей. Создателей немалой части его лексики можно назвать поименно.

При этом случай иврита уникален лишь тем, что небольшая образованная элита сумела насадить в широких слоях населения язык, у которого поначалу вообще не было носителей. Как правило, образованная верхушка общества объявляет «правильной» и насаждает в массах разновидность уже существующего диалекта — своего собственного диалекта.

Так, период «становления русского литературного языка» — грубо говоря, от Ломоносова и Тредиаковского до прозы Пушкина — это период стихийного устаканивания и сознательной кодификации диалекта петербургских и московских дворян мужского пола. (Дворянкам в то время этикет предписывал сплошной французский. Над их русской речью было принято умиляться или издеваться.) К середине XX века, когда мои бабушки, дедушки и родители узнавали в сельских школах советской Псковщины, что их родной диалект «неграмотный» и «некультурный», тот местечковый дворянский говор воцарился от Сахалина до Кишинева в качестве «чистого русского», единственно допустимого в образованном обществе.

Говорю я это не к тому, что вытеснение одних диалектов другими — абсолютное зло, а историю надо отмотать назад. Я хочу подчеркнуть другое. Все «национальные» языки, с их L’Acad?mie fran?aise и институтом Виноградова, с их орфоэпическими словарями и учебниками неродной «родной речи», — проекты в высшей степени осознанные, нормативные и насквозь идеологические.

Идеологию, которой служат адепты «грамотной» речи, по-английски называют «идеологией стандартного языка» (standard language ideology).

По-русски да в публицистике я бы окрестил ее «культом языковой вертикали». Этот культ достался нам в наследство от «золотого века» европейского национализма — девятнадцатого. Первостепенная задача языковой вертикали — убедить массу людей на большом куске земной поверхности, что они говорят на том же «языке», что и правящая элита, а стало быть, составляют с элитой единую «нацию».

В выполнении этой задачи многие государства добились ошеломляющих успехов. Вот, например, Италия. По самым щедрым оценкам, на момент возникновения Италии в 60-е годы XIX столетия не более 10% новоиспеченных «итальянцев» умели говорить «по-итальянски», то есть на престижной, книжной форме тосканского диалекта. («Италия создана; пора создавать итальянцев» — крылатая фраза, которую приписывают разным деятелям той эпохи.) Сегодня, всего полтора века спустя, мои студентки из Пьемонта и Неаполя, с Сицилии и Сардинии все как одна говорят на литературном тосканском. Большинство из них вообще не владеет никаким диалектом, кроме государственного. Все прочие диалекты — удел бабушек, дедушек и «некультурного» пролетариата из книг Элены Ферранте.

Советская империя выстроила не менее беспощадную языковую вертикаль. Лингвистическая история моей семьи в этом отношении типична. Речь моих бабушек — особенно старшей, 1914 года рождения, — структурно отличалась от государственного русского едва ли меньше, чем белорусский. У родителей, прошедших всю систему советского образования, негосударственные формы (вроде «Она уже приехатши») мелькали уже редко, в сугубо домашней обстановке. Ну, а меня по мере сил приучали говорить «культурно» и бояться «неправильных» ударений с детского сада.

Когда первоочередная цель языковой вертикали достигнута — когда все регионы и социальные классы уверовали, что говорить надо, как пишут в московских и ленинградских учебниках, — функция культа меняется. Теперь его главные задачи — самосохранение и маркировка социального неравенства.

С самосохранением все просто: мем под названием «чистый русский язык» должен воспроизводить себя, чтобы выжить. Говорят «грамотно» прежде всего ради того, чтобы говорить «грамотно». Но культ «правильной» речи не был бы столь живуч, если бы (вспомним слова Фуфаевой) не удовлетворял хотя бы одной коммуникативной потребности.

Одна из наших насущных коммуникативных потребностей — иерархическая распальцовка: нам нужны языковые инструменты для того, чтобы обозначить свое (более высокое) место на социальной лестнице и указать другим на их (более низкое) место. Языковая вертикаль в изобилии предоставляет нам такие инструменты.

Хрестоматийный пример — супплетивная видовая пара класть — положить. «Супплетивный» в данном случае означает, что несовершенный вид (класть) и совершенный вид (положить) одного и того же действия происходят от разных корней. В языках полно таких курьезов. Однако изюминка этого супплетива в том, что существует он параллельно с «обычной», то есть несупплетивной, парой ложить — положить (ср. смотреть — посмотреть), которую языковая вертикаль считает анафемой. Государственный русский признает исключительно форму класть. И в этом всевывышнем благословении кроется ее единственное коммуникативное достоинство. Собеседницу, сказавшую «ложить», можно тут же размазать по полу, заклеймить как неграмотную и не заслуживающую нашего внимания.

Вернемся к словам Фуфаевой. «Почти все, что есть в языке», справедливо подчеркивает она, — это «результат бессознательного естественного отбора». Однако именно за наречием «почти» прячется то, что принято называть «литературной нормой». Всякая норма, которая насаждается как таковая в словарях ударений, в статьях о «распространенных речевых ошибках», в насмешках «культурных» людей и на плакатах в питерском метро, — результат осознанного идеологического выбора.

Спор носителей языка о том, как говорить «правильно», — это, как правило, гремучая смесь вкусовщины и идеологии. Это спор об осознанном выборе языкового поведения. Об аспектах языка, которые лежат за пределами осознанного выбора, спорят редко.

Часть четвертая, нормативная

Книга Ирины Фуфаевой — реакция добросовестной языковедки на «общественную рефлексию по поводу новых идеологических феминитивов на -ка». Это, замечает Фуфаева, «редкий случай», потому что «[с]ловообразовательный уровень языка, как правило, не рефлексируется».

Я, само собой, не знаю, в какой степени удержатся в русском феминитивы на -ка и удержатся ли вообще. Более того, я не представляю, какое будущее ждет русские феминитивы как таковые. Движемся ли мы по пути, в конце которого будет совершенно «нормально» говорить хорошая журналист или пилот вошла в кабину? Или же мы все-таки шагаем туда, где никому, даже в самых официальных ситуациях, не слышится «пренебрежение» и «второсортность» в словах журналистка, летчица и (чем черт не шутит) президентша?

Но я, как и вы, стою перед выбором своего языкового поведения. И в моей, и в вашей голове феминитивы безвозвратно вышли из дорефлективного сумрака. Отвертеться от них, сославшись на бессознательные процессы в языке, невозможно. Ладно, про будущее великого и могучего бабушка надвое сказала. Но как говорить вот прямо здесь и сейчас? Вот прямо мне? Можно ли, нужно ли писать редакторка, лингвистка, водительница, филологиня и так далее, когда речь идет о женщинах?

Выбрать за вас я, понятное дело, не могу. Так что позвольте завершить мое долгочтиво (окказиональная калька с long read) рассказом о том, как выбираю я сам — за себя. Делайте с этим рассказом что хотите.

О том, как быть с феминитивами, я крепко задумался лет шесть назад, вскоре после того, как мы с Елизаветой Солдатовой запустили блог «А бабы здесь тихие», посвященный досужему гендерному анализу русскоязычного кино. Если пишешь по-русски про кино и тест Бехдель, укрыться в бессознательных кустах от дилеммы «Режиссер или режиссерка?» (не говоря уже о «Сценарист или сценаристка?») невозможно.

Идеологических возражений против «идеологических» феминитивов у меня не было. Мне, преподу языкознания, по долгу службы положено знать, что идеология кроется за любой языковой нормой. Решаете вы говорить авторка вместо автор, украинка вместо хохлячка или класть вместо ложить — в каждом случае вы совершаете идеологический выбор. Выбрав авторку, вы топите за феминизм. Выбрав украинку — за человеческий статус жительниц Украины. Выбрав класть — за культ языковой вертикали: за сохранение нынешней социальной иерархии и своего места в ней.

Конфликт режиссерки и авторки с языковой вертикалью меня тоже интересовал в последнюю очередь. Если выбор стоит между нормой во имя нормы (режиссер Шепитько) и нормой во имя видимости женщин (режиссерка Шепитько), то норма во имя нормы — очевидный лузер. Любая, абсолютно любая идеология, вдохновленная борьбой с несправедливостью, мне симпатичней культа языковой вертикали.

Наконец, меня не сильно заботило, что режиссерка резала мне ухо. Пересилить одну локальную языковую привычку — в данном случае привычку не лепить феминитивы на -ка от основ на -р — по силам любому человеку, который вообще привык следить за своей речью.

(К слову, примерно в то же время, то есть в 2014-м, употребление предлога на перед Украиной окончательно стало сигналом, что языковая вертикаль тебе важней, чем солидарность с украинцами. Я хорошо помню, как дико поначалу было выговаривать в Украине. Помню хорошо, но понимаю все хуже — сейчас на Украине и в Украине кажутся мне одинаково «естественными».)

Вопрос, таким образом, упирался не в то, «можно» ли писать авторка и режиссерка. Конечно, можно. Суть выбора была в том, целесообразно ли это делать.

Как показывает в своей книге Ирина Фуфаева, за двадцатый век носители русского привыкли согласовывать сказуемые (комиссар сказала), а местами даже атрибутивные прилагательные (хорошая врач) по фактическому, а не грамматическому роду. Связано это с тем, что обычным (а в официальной речи — часто единственно «правильным») стало называть женщин существительными мужского рода. Например, Фуфаеву сайт РГГУ называет «научным сотрудником» и «кандидатом»:

Ситуация в итоге сложилась такая. С одной стороны, вытеснение феминитивов из официального и даже нейтрального регистра — прямое следствие нашего коллективного сексизма. Тот сгусток привычек, который Фуфаева именует нашим «подсознательным лингвистом», считает мужское нормой, а женское — досадным от нее отклонением. «Подсознательный лингвист» стремится свести видимость женского к минимуму. Сознательно он при этом все чаще прикрывается риторикой о «неважности» пола и о благодатном «разрыве семантической связи» между полом и грамматическим родом.

С другой стороны, изгнание феминитивов из парадного русского поверхностно напоминает то, что случилось в языках вроде шведского. В шведском языке названия профессий с женскими суффиксами (-inna, -erska) за последние полвека стали маргинальным явлением именно в ходе сознательной борьбы за равенство полов. Ингрид Бергман на пике своей славы называлась «актрисой» — sk?despelerska. Наша современница Алисия Викандер назовет себя «актрисой» разве что в шутку. Она «актер» — sk?despelare.

В общем, сначала мой подсознательный лингвист нашел индульгенцию для своей мужецентричности. Причем нашел не где-то там, а прямо в шведском феминистическом дискурсе. Который, как известно, самый феминистический из феминистических дискурсов.

Но потом я понял, что шведский номер в русском все-таки не проходит. В шведском, по сравнению с русским, согласования по грамматическому роду с гулькин нос. А главное, в шведском женский род и мужской род существительных уже давно и почти без остатка слились в общий. По-шведски фраза «о нашем замечательном режиссере, который снял “Крылья” и “Восхождение”» не позволяет неверно указать пол Ларисы Шепитько аж пять раз подряд.

В принципе, я мог бы заставить себя говорить «о нашей замечательной режиссере, которая…» В современном русском, как мы видели, есть подобные тенденции. Но здесь на передний план выступает элементарная экономия усилий. Согласование прилагательных, глаголов и местоимений по грамматическому роду существительного — это не одна локальная привычка. Это разветвленная системища привычек. Мне гораздо проще один раз добавить -ка к основе режиссер, а дальше склонять все как обычно, автоматически.

Повторюсь: это моя личная история. Я не призываю вас употреблять или не употреблять «идеологические» феминитивы. Моя единственная просьба обращена к тем, кого все еще подмывает бороться с авторками и редакторками во имя так называемой «чистоты русского языка». Если можете, пожалуйста, воздержитесь. Я понимаю, нас всех учили курить фимиам языковой вертикали. Но иногда стоит спросить себя, действительно ли этот культ заслуживает нашей слепой преданности.