Как гены и нейромедиаторы делают нас счастливыми и заставляют страдать

МЕНЮ

Искусственный интеллект

Поиск

Регистрация на сайте

Помощь проекту

Архив новостей

ТЕМЫ

Новости ИИ

Голосовой помощник

Городские сумасшедшие

ИИ в медицине

ИИ проекты

Искусственные нейросети

Слежка за людьми

Угроза ИИ

Компьютерные науки

Машинное обуч. (Ошибки)

Машинное обучение

Машинный перевод

Нейронные сети начинающим

Реализация ИИ

Реализация нейросетей

Создание беспилотных авто

Трезво про ИИ

Философия ИИ

Генетические алгоритмы

Капсульные нейросети

Основы нейронных сетей

Распознавание лиц

Распознавание образов

Распознавание речи

Техническое зрение

Чат-боты

Авторизация

2020-06-27 19:00

Жизнь на Земле — непостижимая, вездесущая, кишащая миллионами ног, сучков, колючек и зубов вакханалия, в которой мы существуем и из которой мы происходим. В своей дебютной книге, попавшей в этом году в длинный список премии «Просветитель», эволюционный нейробиолог Николай Кукушкин шаг за шагом воссоздает картину мира от неживой материи до человеческого разума, чтобы найти в прошлом своего вида ответы на вечные вопросы.

Нью-Йорк, 1926 г. Молодая светская женщина из богатой семьи, вошедшая в историю под псевдонимом Роуз Р., ложится спать, и ей снится кошмар. Она заточена в неприступном замке. Она сама и есть этот замок, каменный, неподвижный. Когда Роуз просыпается, ее сон сбывается. Она смотрит в пустоту, в зеркало, но не может пошевелиться, не может сдвинуть с места ни тело, ни даже ум. Она как будто бесконечно скитается в собственной голове, запертая, как в стойле, в пустых, бесконечно повторяющихся цепочках мыслей. Квадратным кольцом крутится мелодия “Povero Rigoletto” из оперы Верди. Родные пытаются растолкать Роуз, но та продолжает просто сидеть и ничего не делать. Так продолжается 43 года.

В 1915–1926 гг. в мире произошла загадочная вспышка заболевания, получившего название «летаргический энцефалит». Роуз стала одной из жертв этого так до конца и не объясненного поражения нервной системы. О том, что ей виделось за время болезни, мы знаем потому, что спустя много лет ее все-таки удалось вернуть к жизни.

К моменту ее первой встречи с молодым нью-йоркским неврологом Оливером Саксом Роуз Р. был 61 год, но выглядела она на 30 лет моложе, как будто ее заморозили. У нее было неподвижное, гладкое лицо без морщин. Часами она сидела вообще не шевелясь. Иногда она двигала пальцами или произносила отдельные фразы и слова. В разговоре с Саксом она все время повторяла одно и то же: «Доктор, доктор, доктор, мне так больно, мне так страшно, мне так страшно».

К 1969 г. в больнице «Маунт-Кармел» в Бронксе, к которой был приписан Сакс, жили около 80 пациентов, переживших летаргический энцефалит. Сакс обратил внимание, что некоторые их симптомы напоминают как бы усиленную версию болезни Паркинсона. Он решил опробовать лекарство, которым в то время как раз начинали лечить это нейродегенеративное заболевание, — препарат под названием L-ДОФА.

Если летаргический энцефалит — это супер-Паркинсон, подумал Сакс, то, возможно, L-ДОФА может помочь и тут Он оказался прав. Спустя считаные дни после начала лечения пациенты пробуждались, оживлялись, начинали ходить и разговаривать на глазах у всего изумленного штата докторов. Роуз вернулась к жизни с радостью и в полном рассудке, была активна и весела. Всей этой истории посвящена книга Оливера Сакса «Пробуждения*» (Awakenings).

К ужасу Сакса, пробуждение от летаргического энцефалита оказалось недолгим. В случае Роуз оно длилось около месяца. Другие пациенты продержались дольше, но со временем их состояние неизбежно ухудшалось. У них появлялись нервные тики и развивалась страшная мания преследования, постепенно им становилось трудно ходить и двигаться, и в конечном итоге они снова погружались в свой каменный сон, из которого их уже было не вытащить даже повышенной дозой L-ДОФА. Роуз казалось, что другие больные строят против нее заговор. Ей, видимо, стало мерещиться, что на дворе все еще 1926 г. «Так не может продолжаться. Будет что-то страшное», — сказала она Саксу. Вскоре она стала заикаться, перестала стоять на ногах и вернулась к тому же мучительно неподвижному состоянию, в котором пребывала с 1926 г. В нем она прожила еще десять лет. Изредка она повторяла

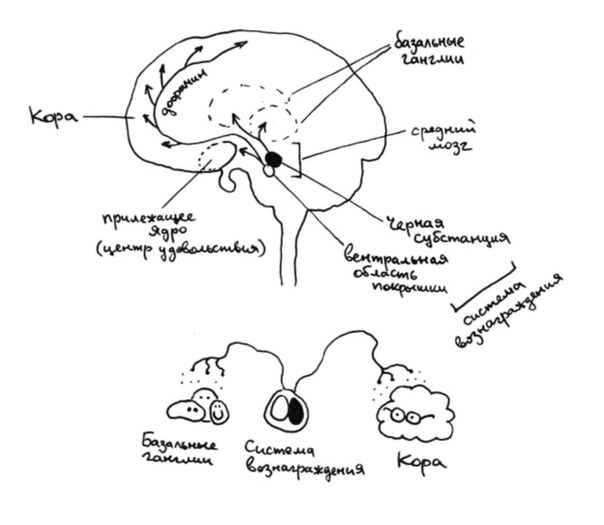

Скорее всего, летаргический энцефалит представлял собой аутоиммунную атаку на мозг, а вызван был горловой инфекцией, ходившей по миру в 1910–1920-е гг. В самой инфекции не было ничего серьезного, но по какой-то причине в некоторых случаях иммунная система после нее атаковала мозг, причем не весь, а в одном конкретном стратегическом пункте: так называемой черной субстанции, центральном узле системы вознаграждения. Черная же субстанция поражается при болезни Паркинсона, хоть и по другим причинам.

Название системы вознаграждения не вполне отражает ее значимость для сознания и поведения. Этот отдел мозга не только «вознаграждает», но и наказывает, мотивирует, оценивает, направляет. Распределяя по мозгу свой знаменитый нейромедиатор — дофамин, он контролирует внимание, запоминание и планирование, указывая нам, куда идти, куда смотреть, что запоминать, о чем думать и что любить. Дофамин — это валюта мозга, которой система вознаграждения финансирует выгодные статьи мозгового бюджета, от мыслей до движений. Наверное, так и было бы правильнее ее назвать: система финансирования. Если так, то история Роуз Р. — это трагический эксперимент, показывающий, что происходит, если у мозга заканчиваются деньги.

Путь дофамина

L-ДОФА, препарат, которым Оливер Сакс вытащил Роуз Р. из летаргии, — это, грубо говоря, искусственный дофамин, которым можно сымитировать работу погибших нейронов черного вещества, как стимулируют экономику финансовые вливания. L-ДОФА помогает поддерживать уровень дофамина и таким образом снимает симптомы при болезни Паркинсона. Так же произошло и в случае с летаргическим энцефалитом: L-ДОФА временно вернул Роуз и другим пациентам систему вознаграждения и подарил несколько недель жизни с желаниями и мотивациями.

В черной субстанции, а также еще в одной соседней области под названием вентральная область покрышки, собраны дофамин-производящие нейроны. Дофамин — это нейромедиатор, он «выстреливается» потенциалами действия этих особых дофаминовых клеток. Помимо этой небольшой группы нейронов в глубине мозга (весь отсек нервной трубки, где они располагаются, называется средним мозгом), больше дофамин в мозге никто не производит. Но благодаря длинным отросткам дофаминовые нейроны экспортируют свое влияние далеко за пределы своей собственной территории. Бо ?льшая часть дофамина отправляется в базальные ганглии — полуавтономные отделы мозга, в которые кора передает на «аутсорсинг» некоторые аспекты обобщения и запоминания, такие как комбинации движений и эмоциональные реакции. В этих ганглиях, представляющих собой подкорковые нервные ядра, дофамин участвует в контроле движения и формировании «автоматических» навыков. Здесь же формируется ощущение удовольствия, когда уровень дофамина резко подскакивает.

Но, помимо подкорковых ядер, дофаминовую подпитку получают и другие отделы мозга, включая и саму кору больших полушарий, особенно ее передние, лобные доли высокого уровня абстракции, и «запоминающий придаток» коры — гиппокамп. Так что дофаминовыми сигналами регулируются самые информированные отделы мозга, а значит, высшие материи нашего сознания.

Главное, что нам известно о системе вознаграждения, — это то, что дофаминовые нейроны реагируют на хорошие вещи независимо от того, в чем эти хорошие вещи состоят, и постоянно транслируют эту реакцию в виде дофаминовых сигналов. Когда ничего не происходит, они спонтанно пульсируют отдельно взятыми потенциалами действия, создавая по всему мозгу как бы дофаминовый фон определенной громкости. Когда происходит что-то хорошее, нейроны выбрасывают дофамин активнее, выстреливая по несколько потенциалов действия за раз. «Дофаминовая громкость» на какое-то время подскакивает относительно фона.

Известно, например, что у крыс или обезьян дофаминовые нейроны разражаются градом активности, если животные находят что-то вкусное. У человека, помимо реакции на лакомства, дофаминовые нейроны точно так же реагируют на неожиданные денежные награды. Реакцию на сладость можно в принципе представить как простой рефлекс, наподобие выделения инсулина в кровь после обеда. Но деньги — это абстракция. Их ценность определяется не вкусом или калорийностью, а исключительно словесными договоренностями между большими группами людей. Тот факт, что мы реагируем на них точно так же, как на сладкий сок, говорит о том, что дофаминовые нейроны выражают своим поведением не ту или иную выгоду, а абстрактную идею чего-то хорошего.

Чего ни сделаешь ради себя

Для кого мы делаем то, что делаем? Мы уже однажды задавались этим вопросом в первой части книги. Тогда мы сравнивали бактерии с эукариотами и пришли к выводу, что для бактерии нет разницы, делать ли что-то «для себя» или «для рода», тогда как для эукариот разница возникает в силу дороговизны и значимости каждого отдельно взятого организма. Эта разница окончательно формализуется с появлением многоклеточности, когда организм, несущий гены из прошлого в будущее, разделяется на половую линию, или гермоплазму, и подвластное ей тело, или сому. Гермоплазма продолжает непрерывное движение из поколения в поколение, и поэтому в ней сконцентрирован весь эволюционный процесс. Сома же рождается и умирает только однажды и поэтому во всем подчиняется генетической воле гермоплазмы.

Но с увеличением и усложнением многоклеточного организма сома начинает отчасти выходить из-под влияния генов и половой линии. Поскольку все тело — это продукт одной и той же зиготы, все инструкции к его применению должны умещаться в одной клетке и одном геноме. До определенных пределов это работает: все наши клетки содержат одинаковые гены, но в этих генах записаны механизмы, по которым одни клетки превращаются в руки, другие — в ноги, а третьи — в голову. Однако предусмотреть все, что может случиться с конгломератом из триллионов клеток за годы жизни, чисто генетическими средствами просто невозможно. Поэтому гермоплазма в какой-то докембрийский момент эволюции животных предоставила соме частичную автономность — способность обучаться.

Для этого пригодились зачатки системы, изначальной задачей которой, видимо, было банальное проведение сигналов между частями тела. У отдельно взятой клетки обычно нет проблем оповестить об опасном событии весь свой одноклеточный организм, но для многоклеточного это серьезная проблема. Пронизав свой организм длинными клетками-проводниками и снабдив их электрической активностью, животные получили собственную систему быстрого реагирования. Эти клетки должны были не только проводить возбуждение, но и передавать его другим клеткам, в том числе себе подобным. Так появились нейроны и синапсы. Чем больше было у нейрона синапсов, тем больше у него было вариантов передачи сигнала. Регулируя силу синапсов по тем или иным законам, организм мог направлять свое поведение в одно или другое русло. Эти законы могли быть генетическими: «усилить синапсы, ведущие к еде», например; а могли быть совершенно не связанными с инструкциями гермоплазмы: «усилить синапсы, которые много используются». Гермоплазма не знает заранее, какие синапсы будет использовать ее сома, а значит, не имеет полного контроля над тем, как будет меняться ее нервная система в течение жизни.

Так появилась память, то есть негенетическое сохранение телом закономерностей собственной, индивидуальной жизни

Эта логика частичной автономности мозга от генов оказалась с точки зрения генов успешной стратегией. Предоставив животному способность обучаться, гены избавились от необходимости миллионами лет оттачивать каждый рефлекс и предусматривать каждую возможную ситуацию, теряя в этом процессе эволюционной оптимизации миллионы дорогостоящих организмов, только чтобы потом начинать все заново, когда условия среды вдруг изменятся. Вместо этого животное могло само регулировать свое собственное поведение, постоянно анализируя ситуацию и на лету учитывая любые изменения окружающего мира. Это позволило животным дольше жить и быть крупнее — при наличии мозга даже такое крупное и долгосрочное вложение капитала, как слон или тигр, может себя оправдать. С позиций гермоплазменной диктатуры автономия мозга приемлема, если только указать ей, в каком направлении двигаться.

Так мозг и развивался сотни миллионов лет. Начавшись как сеть передачи сигналов от органов чувств к мышцам, постепенно он развился в автономную «машину понимания», управляемую генетическими мотивациями. Собственно передача сигналов в мышцы отошла на второй план: бо?льшая часть мозга превратилась в систему синапсов, то есть в систему обобщений, чья основная функция перешла от собственно действий к принятию решений о том, какие именно действия совершать.

Этот процесс по-прежнему находился под генетическим контролем. Любая «машина понимания» — часть сомы, а значит, она умирает каждое поколение, то есть не имеет влияния на вечность, тогда как гермоплазма продолжает эволюционировать и, следовательно, контролировать любые эксцессы мозга. Если бы мозг вдруг захотел прыгать в пропасть, то гены, позволившие такую безалаберность, быстро бы проиграли более строгим генам, подавляющим такие идеи инстинктом самосохранения. Поэтому автономия мозга работает только в определенных пределах — гены держат мозг в узде.

Но развитие «понимающих» способностей мозга неизменно оказывалось генетически выгодным, особенно в трудных ситуациях, таких как мезозойское «ночное бутылочное горлышко», когда предки млекопитающих были вынуждены прятаться от динозавров. Поэтому логическим развитием автономии мозга стало появление коры больших полушарий — универсальной машины понимания всего, независимо от природы и источников сигнала. Эта машина настолько эффективно и глубоко анализировала реальность, что угнаться за ней гены уже не могли. По этой причине они в конце концов пошли на принципиальную уступку — позволили коре самой выбирать, чего хотеть.

Расчет гермоплазмы, конечно, был сугубо генетический. Гены интересуются только тем, с какой вероятностью и в каких количествах их передадут из поколения в поколение

Но автономный мозг настолько хорошо управляет поведением, что даже частичная автономия его мотиваций обычно идет генам на пользу. Задав общие направления движения: не погибать, хорошо питаться, размножаться, ничем не удовлетворяться, — гены предоставили коре самой решать, что это значит и какими способами достигается. Вверив коре частичный контроль над системой вознаграждения, гены отпустили поводья, которыми удерживали мозг.

Получив в распоряжение свободу действий, мозг стал заполнять мышлением и поведением все пространство возможностей, которое мог найти. Путь к еде и размножению в некоторых случаях оказывался столь сложным и запутанным, что требовал интерпретации и обобщения невиданных до сих пор пластов информации, и в процессе ее переработки мозг узнавал и понимал то, что никогда не было доступно генам. В некоторых случаях, как в нашем отряде приматов, это привело к такому колоссальному увеличению способностей мозга, что он стал мыслить о немыслимом: например, начал анализировать свою собственную активность. Наращивание автономии мозга в конечном итоге привело к тому, что мозг осознал окружающий мир, а затем и сам себя.

Конечно, гены никуда не делись, как никуда не делось и тело, сформированное миллиардами лет эволюции на благо этих генов. Но теперь в организме сосуществовали две разнонаправленные мотивации: мотивация генов, требующая движения вперед, сквозь поколения, и мотивация личности, требующая автономии. Эти мотивации и видны в работе системы вознаграждения и коры. Средний мозг, этот древний, гермоплазменный орган контроля за поведением, продолжает диктовать нам волю наших предков. Но кора, автономный орган индивидуального понимания реальности, говорит нам, что это бессмысленно. «Разве я — это гены?» — спрашивает кора и стремится жить по-своему, но неизменно натыкается на дофаминовые волны страдания, которыми гены пытаются вернуть себе контроль над сомой.

Причина человеческого страдания в том, что мы многоклеточные эукариоты, которые слишком много понимают о собственной жизни.

Экономика буддизма

Как же спастись от страдания? Есть ли выход из постоянного цикла желаний и зависимостей? Вариант, предложенный Гаутамой, — это контроль внимания, то есть медитация. Человек умеет направлять внимание туда, куда хочет. Без такого контроля мы постоянно роемся в собственном сознании, пытаясь найти удовлетворение либо в прошлом, либо в будущем, и никогда не бываем ничем удовлетворены. Если же концентрироваться на текущих событиях и стараться никак их не оценивать, то неожиданностей будет меньше, но и зависимостей тоже будет меньше. Чем «тише» привычный фон стимуляции, тем яснее на нем заметны простые, повседневные радости — разговоры с друзьями, пейзаж за окном, даже собственное дыхание. Но избавиться от привычки постоянно думать о прошлом или будущем очень сложно. Это требует коренной перестройки мотивационной системы, накопленной за годы веселой и насыщенной жизни. В этом и состоит буддийская практика.

Если буддийская медитация кажется чересчур радикальным вариантом, то предлагаю тот же посыл переписать в экономических терминах. Если система вознаграждения — это система финансирования, то так ее можно и воспринимать. Дофамин — это деньги, которые гермоплазма выделяет нам, организмам, на благие дела. Если воспринимать этот дофамин как конечный ресурс, то все встает на свои места. Можно растратить весь свой дофамин на игры в телефоне и схватки в соцсетях. Но тогда не остается дофамина на чтение книг, которые на фоне яркого, звенящего, переливающегося экрана оказываются слишком скучными. Иногда можно бросить весь имеющийся дофамин на вечеринку века — просто надо заранее понимать, что остаток недели придется сидеть на хлебе и воде, в дофаминовом смысле. Зато если сэкономить, воздержаться от ненужных трат на суету, то настоящие радости жизни становятся еще радостнее.

Самое интересное, что это касается не только и даже не столько активных действий, сколько мыслей. Чем больше чего-то хотеть — тем больше дофамина тратится на холостое повторение приятной мысли, которая постепенно приедается и становится ожидаемой. Если человек годами мечтает о чем-то конкретном, то при достижении этой заветной мечты обычно он в лучшем случае ничего не чувствует, а в худшем — чувствует глубокое разочарование. Об этом повествует, например, великий роман американского классика Ф. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Гэтсби посвящает всю свою жизнь и все свои амбиции возвращению упущенной любви, для чего накапливает огромное состояние и поселяется в особняке, расположенном через залив от дома своей пассии. Каждую ночь он возносит руки к зеленому огоньку, светящемуся на пристани возле ее дома, будто поклоняясь неведомому божеству. Но, как только возлюбленная Гэтсби наконец падает в его объятия и многолетние мечты становятся реальностью, мистическое зеленое свечение внезапно оказывается обычным фонарем. Иногда мечтам лучше оставаться мечтами.

Счастливая жизнь — это компромисс между свободолюбивой сомой и фашистской гермоплазмой

Совсем необязательно отказываться от всех желаний, более того, как показывает пример летаргического энцефалита, это мучительнее любой зависимости. Нужно просто балансировать бюджет. В долгосрочной перспективе не так важно, откуда вы черпаете счастье, — важно, как вы с ним обращаетесь. Неважно, какая у вас профессия, какая машина и сколько у вас денег. Наше поведение ведет нас в сторону повышения дофамина, но эта дорога ничем не заканчивается. Никакое целенаправленное действие не может привести к долгосрочному повышению счастья, потому что любое достижение цели ведет к появлению новой цели — человек реагирует на изменения, а не на конкретное состояние. Если принять этот факт как данность, то становится понятно, что счастье в принципе можно найти только в процессе, а не в результате.

Смысл жизни — не решение задачи, а состояние вопрошания.

Источник: m.vk.com