Янина Пруденко о наследии советской кибернетики, «другой эстетике» и алгоритмизации творчества

«Кибернетика в гуманитарных науках и искусстве в СССР. Анализ больших баз данных и компьютерное творчество» — новая книга философа и куратора Открытого архива украинского медиаарта Янины Пруденко и результат ее исследований в области медиаискусства и медиакультуры, которыми она занималась последние 10 лет (теперь исследование доступно онлайн). В англоязычных источниках, посвященных истории медиаарта, есть практически все страны — Южная и Северная Америка, Европа, Япония, но совершенно нет СССР или современных постсоветских государств. Пруденко впервые описала развитие кибернетики в период оттепели, послужившей одной из причин появления «другой эстетики» — ветви советской эстетической мысли, которая до сих пор не является очевидным фактом в ее истории. Для Кольты с Яниной Пруденко побеседовал Александр Буренков.

— В конце 1950-х — начале 1960-х в СССР сложились благоприятные условия для обращения к экспериментам с принципиально новыми формами искусства, которые господствующий до этого соцреализм не допускал в принципе. Они были обусловлены двумя причинами: стремительным развитием советских наук — физики, химии, математики и других дисциплин, а также постепенной реанимацией советского искусства 1920-х годов, экспериментировавшего с новыми медиумами и технологиями.

Кибернетическое искусство начиная с 1959 года, когда ЭВМ «Урал» сочинила первую в СССР машинную музыку и были опубликованы первые примеры машинной поэзии, воспринималось большинством в советское время как перверсивная форма магистральной линии развития искусства, но в итоге превратилось в тупиковую, маргинальную ветвь развития цифрового искусства. Можно ли это утраченное наследие реанимировать и стоит ли это делать в принципе?

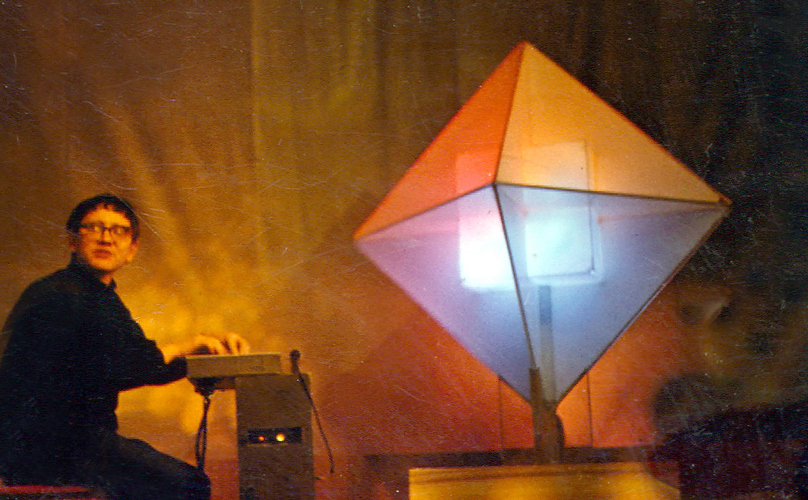

— Очень важно именно сейчас, когда еще есть шанс совсем не утратить архивы, привлекать внимание общественности к подобным явлениям. Помимо книги, ради создания которой я переработала огромное количество уже существующей литературы в библиотеках, и Открытого архива медиаарта у меня есть еще один, совсем новый, проект в формате work in progress, который я решила сразу популяризировать онлайн в виде сайта. Этот проект посвящен украинской светомузыке и светотеатрам, которые существовали в Одессе, Киеве, Харькове, Ужгороде, Полтаве, но были напрямую связаны с Казанью. У основателя НИИ «Прометей» Булата Махмудовича Галеева собиралось сообщество инноваторов тех лет. После работы с архивами «Прометея» оказалось, что есть более 30 украинских городов, где жили художники, композиторы, инженеры, радиолюбители, как работавшие с примитивными системами иллюминации, когда лампочка реагировала на частоты музыки, так и создававшие серьезные художественные светомузыкальные проекты — некоторые из них были глубоко эзотеричными практиками, некоторые даже применялись для эстетотерапии в медицине. Об этих явлениях не существует практически никакой информации, и эту историю нужно воссоздавать с нуля, поэтому в этом новом исследовании я делаю акцент на личные истории, которые часто противоречат друг другу. Узнавая контакты украинских светомузыкантов по телефонам и адресам людей, приезжавших в Казань в 1960-е — 1980-е, я прихожу по этим адресам и нахожу, например, вдову человека, который умер за два месяца до моего визита. И увожу из Полтавы светомузыкальные инструменты на своем горбу в Киев.

Архив НИИ «Прометей» сейчас тоже находится в очень плачевном состоянии. С 1962 года он располагался в институте Туполева, но минувшей зимой их просто туда не пустили, и архиву пришлось срочно переезжать в подвал Казанского кремля, где большая часть архива все равно не описана и хранится в ненадлежащих условиях, а ведь это корни советского медиаарта. Это очень важный период в истории советского искусства, который должен быть исследован, прежде всего, нами. А мы не привыкли это делать, потому что в Советском Союзе старались никаких связей и преемственностей не выстраивать, начиная с личных историй и заканчивая политикой и идеологией. Мы не привыкли качественно заниматься архивацией и выстраивать свою идентичность, связывая себя со своей историей.

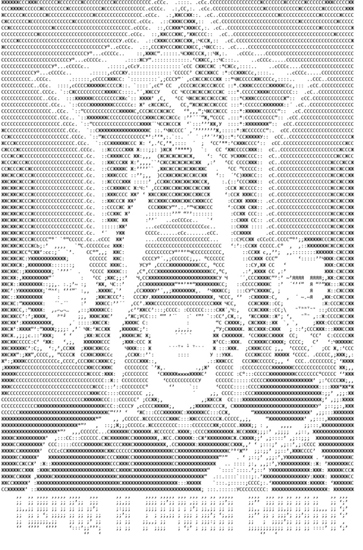

— Команда сайта Rhizome, главного в мире архива цифрового и нет-арта, запустила в свое время проект ARTBASE, который? сохранял и собирал цифровое искусство, и программу для хранения и распространения цифровых артефактов Webrecorder, постоянно предлагая новые способы эмуляции среды, в которой были созданы художественные и дизайн-проекты прошлого, например, на уже несуществующей операционной системе Windows Netscape Navigator. У выдающегося изобретения советских художников и инженеров ASCII art тоже есть свой архив. Можно ли сейчас, совсем в других культурных и технологических условиях, воссоздавать и реконструировать советский медиаарт?

— Моя книга — это лишь первая сигнальная ракета, которая, я надеюсь, осветит горизонты неисследованного, чтобы понимать: копать можно во все стороны. Изначально исследование должно было быть в два раза больше, но оно было сокращено. Архивы советского медиаарта и машинного искусства, в том числе Рудольфа Хафизовича Зарипова, до сих пор не обработаны, и их все еще можно собрать — в том числе программы, по которым машины писали музыку. Дима Морозов (Vtol) рассказал мне, что его мама занималась квантитативной историей и у него остался ее гигантский архив, нигде до сих пор не опубликованный. Вся советская история очень интенсивно обрастает мифами, и рефлексивного осознания того, что было, крайне мало; мифы начинают вытеснять объективную реальность.

— Всем известны такие культурные побочные явления советской кибернетики, как синтезатор АНС, кинетические эксперименты Льва Нусберга и протомедиаарт НИИ «Прометей», но при этом отсутствует цельное понимание развития маргинальных жанров искусства в советское время. На фоне бума новых наук — кибернетической лингвистики, клиометрии (квантитативной истории), дескриптивной археологии, документалистики, цифрового музыкознания и музееведения, а также машинной поэзии и музыки достижения в визуальных искусствах ограничились только компьютерной мультипликацией, ASCII artи квантитативной скульптурой. Почему так?

— Бум визуальных искусств был технически невозможен, так как был объективно обусловлен ограничениями технологий. Все ограничилось сферами музыки и поэзии, которые исторически были связаны с ощущением непостижимой магии их создания. Еще в период немецкой классики философы начиная с Канта, Гегеля и Шопенгауэра болели идеей выстраивания классификации искусств, базировавшейся от материальных (садоводства у Шопенгауэра и архитектуры у Гегеля) до самых высоких — в XIX веке этими жанрами были как раз поэзия и музыка. Это сыграло в том числе свою роль в создании мифического восприятия поэзии и музыки как неких непостижимых и практически эфемерных видов искусства.

Людей всегда завораживала тайна создания этих произведений, это казалось самым невероятным и мистическим творческим актом. А тут вдруг оказывается, что появился искусственный интеллект, и машина, если ее научить правильно, тоже может творить. Это стало сакральным вызовом, брошенным математиками людям искусства, всегда воспринимавшим творчество как сферу на грани трансцендентального и сакрального.

Другая интересующая меня тема — это искусственный интеллект и наши взаимоотношения с ним.

— Эта проблема кажется актуальным вызовом последних лет, особенно после успешных продаж картин, созданных искусственным интеллектом, на престижных аукционах. Осенью прошлого года в Нью-Йорке на аукционе Christie's с молотка ушла картина «Портрет Эдмона Белами», нарисованная алгоритмом машинного обучения, над которым трудились художники и ученые из французского коллектива Obvious. Ее продали за $432,5 тысячи, хотя и ожидалось, что цена превысит стоимость работы Энди Уорхола, проданной за неделю до этого за $75 тысяч.

Помимо возникновения проблемы определения авторства этот спорный момент сигнализирует о фундаментальном сдвиге в концепции восприятия творчества и искусства. Но, оказывается, и советские ученые не просто ставили эксперименты по исследованию возможностей искусственного интеллекта в творческой сфере, но также старались заниматься психологией творчества и эстетического восприятия и поднимать ровно те же самые вопросы полвека назад.

Этическим вопросам алгоритмизации искусства и взаимоотношениям машин и творчества были посвящены многие статьи с увлекательными названиями «Духовное творчество и компьютеризация», «Программируемые компоненты творчества», «Проблемы творчества и “компьютерный век”». Эксперименты Зарыпина, Рытвинской и Бухарова в 1960-х — 1980-х годах позволили доказать, что машина может создавать искусство, имеющее то же эстетическое воздействие, что и созданное человеком. Считаете ли вы подобные художественные произведения, созданные машиной, высоким актом творения и произведениями современного искусства?

— Абсолютно, более того: я думаю, что эта тема, страшно интересующая меня, станет предметом моего следующего исследования. Помимо экологических проблем, которые мы должны решать прямо сейчас, мы, в первую очередь, должны сейчас думать об этике взаимоотношений человека с искусственным интеллектом. Я читаю последний год лекции на эту тему, и, где бы это ни происходило — во Львове в Украинском католическом университете или в Харькове на конференции нанотехнологов, — эта тема очень волнует и раздражает людей, так как наши взаимоотношения с искусственным интеллектом — это наши взаимоотношения с Другим, с которым мы все еще не в силах разобраться. Любой Другой или Чужой нас пугает — это экзистенциальный, иррациональный страх, связанный с первобытным ужасом.

Мне нравится рассматривать этот вопрос через призму современной массовой культуры и кинематографа. Я — ребенок, который вырос на первом «Бегущем по лезвию» и «Вспомнить все», но не влюбиться в нового «Бегущего по лезвию» Дени Вильнева просто невозможно. Когда второстепенные персонажи фильма, «отбросы общества», пренебрежительно называют биологически выращенного человека «мешком с костями», мы вспоминаем, что еще в XIX веке британцы считали, что у жителей Африки нет души, и на наших родных территориях до 1861 года было приблизительно то же самое, когда крепостных людей меняли буквально на лошадей.

Сейчас мы становимся лицом к лицу с новым Другим, что повторяет моменты, которые уже много раз проигрывались в нашей истории, и мы опять считаем, что имеем власть над этим Другим, воспроизводя колониальную логику доминирования. Мы считаем, что создали это Другое и можем поставить ему рамки развития, решить, чувствует оно или нет. Вопрос о том, может ли искусственный интеллект создавать искусство, раздражает современных людей не меньше, чем в 1960-е годы. Когда люди начинают спрашивать меня: «А как же чувства?» — я начинаю возвращаться к азам кибернетики и вспоминать Норберта Винера и его коллег, создавших искусственный интеллект по образу и подобию человека: все, что мы называем привязанностями, любовью, отношениями, — это не более чем нейронные связи, которые искусственный интеллект сможет создавать не хуже нас.

Помимо экологических проблем, которые мы должны решать прямо сейчас, мы, в первую очередь, должны сейчас думать об этике взаимоотношений человека с искусственным интеллектом.

— Возможно, тревожность, связанную с появлением искусственного интеллекта, можно объяснить теорией восприятия угрозы, предложенной в 2009 году Минсу Каном. Он писал, что андроиды, которые находятся в пространстве между категориями «робот» и «человек», вводят нас в состояние постоянного когнитивного диссонанса и сталкивают с неизвестностью: чего именно ждать от такого существа, управляем ли мы ситуацией? Если ответа на эти вопросы не находится, то это вызывает страх. А если искусственный интеллект не обладает плотью вовсе, то его невидимая форма может пугать еще больше, чем человекоподобные роботы, вызывающие «эффект зловещей долины».

Одна из основных тем образовательной программы «Стрелки» этого года «Новая норма» — «инвертированные зловещие долины» (inverse uncanny valleys), где мы смотрим на мир глазами роботов и автоматизированных систем. Кажется, что в вопросе «Каким образом нас будет воспринимать искусственный интеллект?» скрыта еще более потенциально опасная угроза.

— На мой взгляд, в постановке такого вопроса уже заключается ошибка. Когда я разговариваю с людьми разных специальностей, от лингвистов до нанотехнологов, оказывается, что капиталистическая система создала такую форму специализированной науки, при которой люди не способны думать о последствиях того, что они создают.

Не обязательно говорить о Винере или Сахарове, раскаявшихся в том, что они придумали эффективное оружие для империалистической системы, но современные нанотехнологи не понимают даже, кто сможет пользоваться их сугубо практическими достижениями. Как мы можем создавать новый мир, если ученые, работающие над передовыми достижениями, изначально не согласны с тем, что мир может быть изобилен для всех, и продолжают создавать мир максимальной сегрегации и элитизма, увеличивая разрыв между бедными и богатыми и усугубляя уже существующие проблемы?

В случае с боязнью искусственного интеллекта нет смысла рассматривать эти технологии как нечто внешнее или противоположное по отношению к человеку. Обращаясь к истории философии (философии техники в том числе) начиная с Аристотеля, мы приходим к объяснению, что искусственный интеллект является нашей органопроекцией. Когда вы едете в машине, вы не растождествляете себя с ней и воспринимаете себя как единый симбиотический организм, а машину — как свой экзоскелет, который вам необходим для преодоления расстояния из пункта А в пункт Б: только работая в связке с ним, вы в состоянии преодолеть это расстояние. Искусственный интеллект может быть оформлен в тело Терминатора, может быть заключен в пластиковой коробке и вещать через USB-порт или ментальное поле, но он все равно является нашей органопроекцией, а значит, является и нами самими. Любое технологическое изобретение начиная с палки в руке для того, чтобы сбить яблоко с дерева, является продолжением нас.

Все, что мы называем привязанностями, любовью, отношениями, — это не более чем нейронные связи, которые искусственный интеллект может создавать не хуже нас.

— Исследования в области кибернетической лингвистики занимали важное место в становлении советской кибернетики, и ни одна другая гуманитарная наука, сотрудничавшая с кибернетикой, не получала таких институциональных привилегий в СССР. Вы подробно рассказываете не только о становлении квантитативной лингвистики, дескриптивной археологии и клиометрии (квантитативной истории), но и о появлении в конце 1950-х новой науки документалистики (занимавшейся циркуляцией огромного количества документов), а также художественной информатики в музейном деле. Она была направлена не только на подсчет статистических данных в сфере художественной деятельности госинституций, но и на решение задач прогнозирования, управления, планирования учреждениями культуры СССР. Применяются ли эти методы в каком-то виде сейчас? И можно ли говорить о преемственности традиций и возможных способах актуализации забытых советских дисциплин?

— Идея работы с данными музея в цифровом и виртуальном пространстве жива и развивается. Есть и прямые последователи с советского времени, которые занимаются кибернетическими музееведческими практиками по сей день: например, Лев Яковлевич Ноль из Петербурга, который в конце 1970-х начал заниматься темой цифровой музейной каталогизации, до сих пор преподает на кафедре в СПбГУ и работает в одном из городских музеев. Леонид Иосифович Бородкин до сих пор занимается квантитативной историей, возглавляя кафедру исторической информатики в МГУ.

Если мы говорим про академические традиции, то история и музеология — это уникальный пример, где с советского времени эта традиция сохранилась. Например, в лингвистике, как и в искусстве, это все оборвалось в 1980-х и началось заново в 1990-х. Я с удивлением обнаружила, что Алексей Шульгин, который в 1994 году начал работать с нет-артом, а в первой половине 1980-х учился на программиста, ничего не слышал про ОГАС.

— Развитие кибернетики в период оттепели послужило одной из причин появления в СССР альтернативной эстетической мысли, маргинального направления «другой эстетики», сформировавшейся на периферии официальной эстетической науки. Любопытно провести параллели с предложенной художником Джеймсом Брайдлом концепцией исследования новой эстетики, положившей в 2010-х годах начало активным дискуссиям и междисциплинарной творческой деятельности. Брайдл вел блог «The New Aesthetic», в котором собирал произведения, созданные машинами и показывающие, как машины видят мир. В блоге было много того, что кажется нам ошибкой, глитчем, но, собрав все эти произведения вместе, Брайдл доказывал, что у современной техники есть собственный визуальный язык и эстетика. Что лично вам кажется наиболее любопытным из происходящего в современном технологическом, машинном или постинтернет-искусстве?

— К сожалению, ничего хорошего я сказать не могу. В течение последних 11 лет я вовлечена в академические и независимые образовательные проекты, в том числе и связанные с современным искусством, и вижу, что институты искусства, науки и образования, которые начиная с XIX века были призваны воспитывать человека, образовывать его и возвышать над реальностью, уже не выполняют свою функцию. Они все чаще обслуживают капиталистические либо диктаторские системы и не ведут ни к чему хорошему, а иногда и совсем ни к чему. Часто я общаюсь с художниками и учеными, которых образовала система, и вижу людей, движимых исключительно амбициями и очень редко — сверхзадачами. Хорошо, если, реализовывая свои амбиции, человек еще затрагивает какие-то важные для человечества вопросы, но чаще всего, к сожалению, люди делают какие-то проекты, не думая, как это повлияет на мир в ближайшие 10 лет, без какой-либо определенной стратегии. Я не говорю о личной стратегии развития, а имею в виду глобальные последствия.

Когда я разговариваю с людьми разных специальностей, от лингвистов до нанотехнологов, оказывается, что капиталистическая система создала такую форму специализированной науки, при которой люди не способны думать о последствиях того, что они создают.

Даже в активизме зачастую реализовываются чьи-то личные амбиции или травмы, у активистов нередко отсутствует толерантность к другим группам, которые также борются за свои права. Часто в профессиональной художественной среде я вижу еще больше неприятия и нетерпимости, чем даже мы можем себе представить в среде любителей, которые не выдвигают никаких требований к обществу.

В постсоветском мире начиная с 1990-х годов нам так недоставало западных товаров и идей, что все разом бросились переводить западных философов. В России это случилось с постмодернизмом и постструктурализмом, и в постсоветской гуманитарной среде очень долго была искривленная оптика через эти два направления, хотя это не единственная система описания мира, существовавшая в середине XX века. То же произошло и в искусстве, и Алексей Шульгин очень верно называет искусство на постсоветском пространстве карго-культом, в котором участники воспроизводят образы, символы и смыслы западного мира, даже не понимая, какой это имело смысл в конкретный момент истории.

Имитационные стратегии и слепое копирование у молодых художников вытесняют желание действительно сказать что-то по делу и диагностировать проблемы общества и времени. Очень редко художник может ответить на конкретный вопрос: как ты хочешь, чтобы мир выглядел через 10 лет? Не ты конкретно, не твои карьерные успехи, не в какой галерее ты мечтаешь оказаться, а мир в целом.

Я не понимаю, чему учат сейчас в российских или украинских академиях искусств, где до сих пор рисуют казаков с конями. Чему там точно не учат, так это умению видеть мир через 10 лет, несмотря на то что у художников, дизайнеров и архитекторов очень мощный инструментарий, которым они могут формировать будущее, будь то спекулятивный дизайн или архитектурные футуристические проекты. Посмотрите вокруг: мы живем в мире, созданном когда-то воображением Антонио Сант-Элиа.