Желание и структура

МЕНЮ

Искусственный интеллект

Поиск

Регистрация на сайте

Помощь проекту

ТЕМЫ

Новости ИИ

Голосовой помощник

Городские сумасшедшие

ИИ в медицине

ИИ проекты

Искусственные нейросети

Слежка за людьми

Угроза ИИ

Компьютерные науки

Машинное обуч. (Ошибки)

Машинное обучение

Машинный перевод

Реализация ИИ

Реализация нейросетей

Создание беспилотных авто

Трезво про ИИ

Философия ИИ

Генетические алгоритмы

Капсульные нейросети

Основы нейронных сетей

Распознавание лиц

Распознавание образов

Распознавание речи

Техническое зрение

Чат-боты

Авторизация

2019-01-18 21:21

Желание и структура

Произвольность языкового знака, на которую впервые наиболее отчетливо стали указывать Витгенштейн и Соссюр, имеет своим следствием тот факт, что всякий контроль над языком или знаком оказывается своего рода насилием над сущим, поскольку такой контроль всегда осуществляется кем-то, а не обнаруживается нами в качестве онтологически необходимого свойства мира. Автор статьи, ссылаясь во многом на психоанализ Ж. Лакана, утверждает, что в основе данного контроля над языком всегда лежит желание субъекта.

1.

Аристотель, пытаясь ответить на вопрос о том, что есть сущее, поскольку оно сущее (главный предмет онтологии по Аристотелю), или что есть всякая вещь не в силу того, что она обладает теми или иными заранее предположенными свойствами, а в силу того, что она просто есть, обращает внимание на то, в каких смыслах о сущем говорится, что оно есть. Для Аристотеля эти способы «сказывания» отнюдь не случайны и указывают на некие высшие роды бытия, гносеологический аспект которых именуется им категориями. В сочинении «О категориях» таких родов насчитывается десять: сущность, количество, качество, время, место, отношение, состояние, положение, страдание, действие. Многие критики, тем не менее, полагают, что непосредственное отношение к бытию перечисленных категорий является поблематическим: Аристотеля упрекают в том, что он всего лишь анализирует грамматику греческого языка и в частности — прагматику греческого глагола быть. И поскольку способов употребления глагола оказывается совсем немного, результаты труда мыслителя в этой своей части получили название контролируемой полисемии.

Иммануил Кант существенным образом пересматривает онтологический статус категорий, считая их исключительно чистыми формами рассудочной деятельности человека, и у него их оказывается уже двенадцать, по три в каждой группе из четырех: качества (реальность, отрицание, ограничение), количества (единство, множество, целостность), модальности (возможность/невозможность, действительность/недействительность, случайность/необходимость), отношения (субстанция и акциденция, причина и действие, взаимодействие). У Канта связь категорий рассудка с языком прослеживается еще более недвусмысленно, однако и он ничего внятного не сообщает о том, почему его выбор останавливается именно на таком их числе.

Дальнейшие онтологические и теоретико-познавательные исследования закономерно приводят философов к необходимости гораздо более внимательного отношения к языку и к радикальной смене самой структуры вопрошания: теперь проблематизируется уже даже не способность умозрения, но адекватность выражения, которая затем сужается рядом мыслителей до проблемы записи. Неудивительно, что данный парадигмальный сдвиг зачастую характеризуется как «лингвистический поворот» в философии, а сама философия ХХ века классифицируется историками этой «науки» как философия языка по преимуществу.

Итак, превращение инструмента философии в ее предмет становится возможным, потому, что язык начинает мыслиться не как нечто привходящее – некая прозрачная субстанция или эпифеномен мышления, а как фундаментальная онтологическая структура, обращение к которой открывает доступ к таким аспектам бытия, которые раньше были недосягаемы для философской рефлексии.

Как бы в сторону. Математики, чтобы определить объект, часто действуют следующим образом — они перечисляют ряд формальных условий, которым искомый объект должен удовлетворять, и затем проверяют, удовлетворяет ли некоторый «претендент» этим условиям. В случае положительного ответа говорят, что существует «модель» для некоторой системы аксиом. Важно то, что аксиомы могут быть сформулированы настолько абстрактно, что перечисленным свойствам будут удовлетворять сразу несколько претендентов, при этом у них могут быть и какие-то свои, дополнительные свойства, которые в таком случае просто не учитываются. В качестве примера рассмотрим отношение частичного порядка. Будем говорить, что на множестве элементов М задано отношение ?, если оно:

- рефлексивно ?a?M a? a;

- антисимметрично ?a, b?M a ? b?b ? a?a = b;

- транзитивно ?a, b, c ?M a ? b?b ? c ? a ? c.

(Необходимо отметить, что привычный нам символ ? не пока не должен нами привычным образом и истолковываться — аксиоматика задается исключительно на уровне синтаксиса, в этом и заключается формальность теории. Правильнее было бы вообще писать какое-нибудь отвлеченное R).

Непосредственной проверкой легко убедиться, что множество М={0,1,2,3} с заданным на нем естественным порядком, является искомой моделью. Более того, это множество, упорядоченное естественным образом, является к тому же линейно упорядоченным (все его элементы сравнимы) и вполне упорядоченным1.

Попробуем изменить семантику нашего символа. Скажем, что a ? b, если и только если a делит b. Множество М подходит в качестве модели и в этом случае, но структура его уже существенно отлична от предыдущей. Во-первых, элемент 0 становится максимальным элементом (ноль ничего не делит), а во-вторых, и это самое главное, в нем появляются несравнимые элементы (2 и 3)!

Теперь у нас, наконец достаточно средств, чтобы высказать следующий тезис: опираясь на работы Соссюра и Витгенштейна удается убедительно показать, что понятийный аппарат классической философии, обращенность ее непосредственно к сознанию не позволяют рассмотреть в онтологической структуре сущего наличие принципиально гетерогенных, несравнимых между собой элементов, каковыми являются так называемые чистые различия, или означающие без означаемого, которыми фундирован регистр Символического.

Это означает по сути, что по крайней мере на уровне Означающего сущее не может быть линейно упорядочено и должно рассматриваться как частично упорядоченное множество.

Лакан утверждает, что Реальное ужасает настолько, что человек с необходимостью вынужден опосредовать свой контакт с сущим как сущим. Прямой взгляд на сущее, лишенное какой бы то ни было символизации невыносим для него, и эта невыносимость вынуждает человека «дать монстру имя» — хотя бы минимально присвоить Вещь, приписав ей значение, и таким образом редуцировать свой подлинный, беспредметный ужас перед Ничто, до страха перед некоторым, пускай и воображаемым, но все-таки объектом.

Вообще говоря, элементы данной языковой игры были введены в философский дискурс еще Гегелем. Его блестящий анализ отношений господства и рабства во многом будет заимствован Лаканом для иллюстрации собственных построений (что неудивительно, учитывая сильную на определенном этапе очарованность Лакана Гегелем). Трагедия сознания по Гегелю в том, что на уровне субъектно — объектных отношений невозможно обнаружить себя самого — всегда остается некоторое «слепое пятно», радикальная нехватка субъективности. Я отличает себя от предмета, поэтому я непредметно, и на уровне сознания оно есть ничто. Стремясь избавиться от ужаса перед собственной ничтожностью, сознание полагает (мнит) себя то тем, то этим — оно теоретизирует, обнаруживая (сознавая) тем самым свое собственное желание быть кем-то. Однако, в теоретической установке сознания необходимо присутствует дефицит практики, фундаментальная разорванность субъекта (a ? a). Таким образом, необходим иной, практический уровень, на котором другое самосознание признает меня в качестве Субъекта. Желание признания отличается от животной потребности в двух аспектах: во-первых, оно направлено не на объект, а на желание другого. Так, например, в отношениях между мужчиной и женщиной желание человечно в той мере, в которой хотят обладать не телом, но присвоить желание как таковое, желают быть желанным. И точно так же желание, направленное на природный предмет, человечно постольку, поскольку оно опосредовано желанием другого, направленным на тот же самый предмет: человечно желать то, чего желают другие, и потому что они этого желают2. Желать желание другого, означает, желать, чтобы та ценность, которую я собой являю, стала бы ценностью, желаемой этим другим. Я хочу, чтобы он признал мою ценность своей собственной. И поскольку оба субъекта этого желания в своем стремлении удовлетворить его готовы идти до конца, т. е. готовы рисковать жизнью а, значит, подвергать опасности жизнь другого с тем, чтобы навязать ему себя в качестве высшей ценности, то их столкновение не может не обернуться смертельной борьбой, которая, однако, ведется из соображений чистого престижа.

Поскольку другой находится в абсолютно симметричной ситуации, то выхода из нее на первый взгляд, не видно. Но Гегель обращает внимание на высокую вероятность радикально несимметричного исхода столкновения двух желаний. Для возникновения человеческой реальности в качестве реальности признанной (символический регистр, по Лакану) нужно, чтобы в живых остались оба (это второй аспект). Но это возможно только при том условии, что в борьбе они поведут себя по-разному. Таких двух носителей различных типов поведения Гегель поэтично именует господином и рабом. Господин привязан к своему имени, он просто есть, и для него важно оставаться собой (a = a). Он не боится умереть, так как знает кто он. Раб, напротив, являет собой чистое различие (a ? a), и чем бы его Я не являлось, ради него не стоит потерять жизнь. Он готов не быть, чтобы жить. Встреча с Господином всегда есть, таким образом, чрезвычайно травматическое событие, поскольку под его взглядом мы оказываемся привязанными к определенным вещам, в нас обнаруживается то, на что мы не способны пойти. В этом смысле Господин есть чистая негативность. В терминах Лакана это — Другой с большой буквы, или Символический Другой, и он остается таким до тех пор, пока он способен проблематизировать мою свободу. Однако Раб по понятным причинам вовсе не желал становиться рабом — он проиграл, потому что испугался, оставшись тем самым непризнанным. Поэтому он содержит в себе Господина в качестве проекта, он озабочен технологией господства. Раб, как назовет его Ницше, есть животное, которое смеет обещать, или другими словами, хитрит. И как только по тем или иным причинам ему удается свергнуть Господина с уровня Символического3, он со временем совершенно перестает быть ему интересен, как правило, смещаясь в регистр Воображаемого. Другой становится воображаемым другим, или другим с буквы маленькой...

4.

Обратимся теперь к знаменитой «топологической» схеме Лакана4, или «лакановскому графу желания», как его называет Жижек5. Эта, хоть и не совсем простая для понимания, но удивительно наглядная серия картинок поможет собрать в единое целое, быть может, несколько бессистемно разбросанных к настоящему моменту по статье важных тезисов. И самое главное, наметить возможную стратегию завершения психоанализа, какой ее видел сам Жак Лакан. В каком-то смысле это и будет «технология господства», исключение из упомянутого нами в самом конце предыдущего параграфа правила, если конечно под господством можно понимать собственную решимость «не уступать в своем желании».

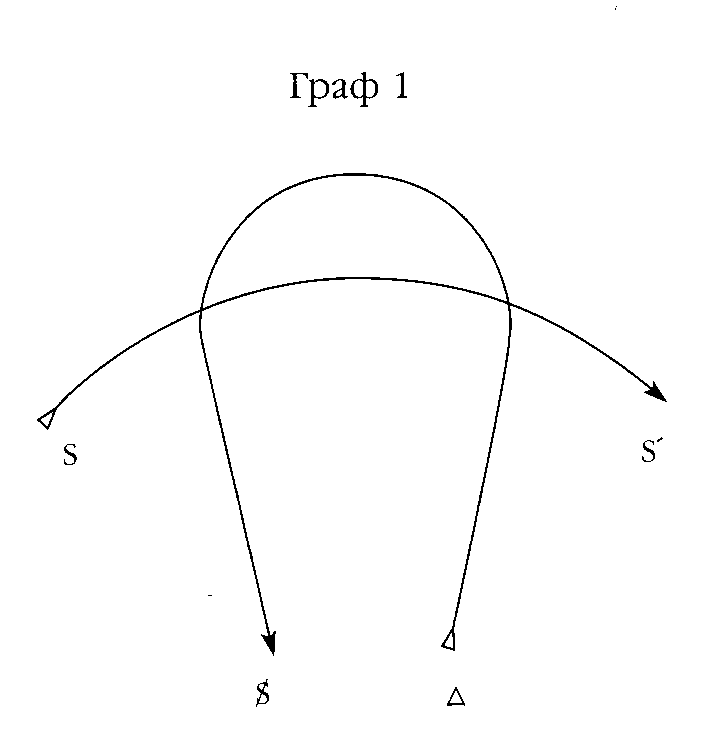

Как уже говорилось, о Реальном мы почти ничего не можем знать непосредственно, всякий раз лишь ретроактивно убеждаясь в его существовании по оставленным им в нашем сознании следам. Одним из таких первичных следов является получение реальным до-символическим намерением (никак не артикулированным, лишенным еще какой бы то ни было символизации желанием) означающего. Можно сказать, что это минимальное признание порядком Символического за индивидом формального права на место в системе означающих. Поэтому Символический субъект на этом первичном уровне обозначается как перечеркнутое S — как нехватка означающего.

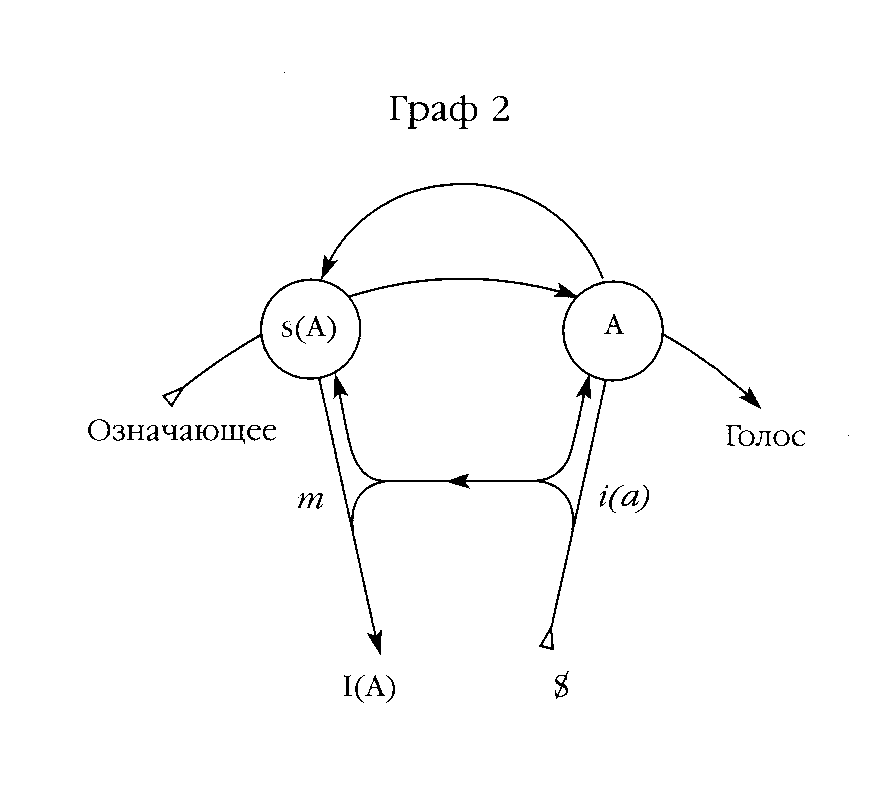

На повседневном, практическом уровне это событие реализуется за счет так называемой интерпелляции к индивиду: пересекая впервые цепочку означающих (Альтюссер приводит в качестве примера неизвестно к кому обращенный окрик полицейского «Эй, ты!» ) он ведет себя как тот, кто способен воспринимать знак(голос) как означающее. В дальнейшем переживание себя как изъяна, как нехватки означающего часто проявляется в виде многим хорошо знакомого отсутствия всестороннего удовлетворения, чувства безотчетной тревоги, «экзистенциальной» тоски. Членение описываемого здесь процесса на этапы — очень большая, хоть и методологически оправданная, условность. Поэтому второй граф следует рассматривать как иллюстрацию процесса, уже идущего полным ходом:

Субъект перемещен в правую часть графа и вновь и вновь пересекает цепочку означающих. В результате на уровне Символического он получает от Другого «господствующее означающее» (А), благодаря которому вся цепочка стабилизируется относительно означаемых — все вещи обретают свои «естественные» значения. Чрезвычайно существенным моментом здесь является то, что на Воображаемом уровне — уровне значений — Субъект абсолютно не догадывается о производном от Другого характере этих значений: имеет место сущностная иллюзия самостоятельно добытого знания о том, как «на самом деле устроен мир». (Мир есть линейно упорядоченное множество.) И это прежде всего касается представлений о самом себе (m), воображаемых других (а) и своего идеального я [i(a)]. Тот факт, что все перечисленные образования все же есть функция Другого, отмечен на графе символом s(A) и стрелками, направленными вверх от нижнего контура, что дополнительно указывает на то место, которое обеспечивает их устойчивость. Какое именно означающее займет в системе представлений человека господствующее место, наверное, нельзя предсказать заранее, что, разумеется, не отменяет самой возможности попыток (среди которых могут быть и успешные) целенаправленной инсталляции такого «жесткого дессигнатора» в бессознательное субъекта. Такие действия могут быть названы идеологической обработкой, внушением, «зомбированием» и пр., но не это сейчас важно. Важно то, что сам по себе он является чистым различием, выполняющим исключительно структурную функцию, означающим без означаемого, перформативом, обретающим значение в момент своего провозглашения. На уровне идеологии «жестким дессигнатором» могут выступать такие означающие как «демократия», «еврей», «экология», «нация»... На уровне этическом — «добро», «честь», на уровне культуры — «вкус», «польза», «протест», «деньги»... Но и в межличностном пространстве лишь слово, сказанное большим Другим, становится для нас гарантом всех остальных значений, парадоксальным образом оставаясь при этом лишенным какого бы то ни было референта в Реальном6.

Казалось бы, ну и что? Допустим, что машина означивания работает действительно именно так. И хорошо. Что плохого, в конце концов, в том, чтобы получить знание от старших или просто значимых других, критически его переосмыслить, сделать необходимые выводы, кое-что поправить?

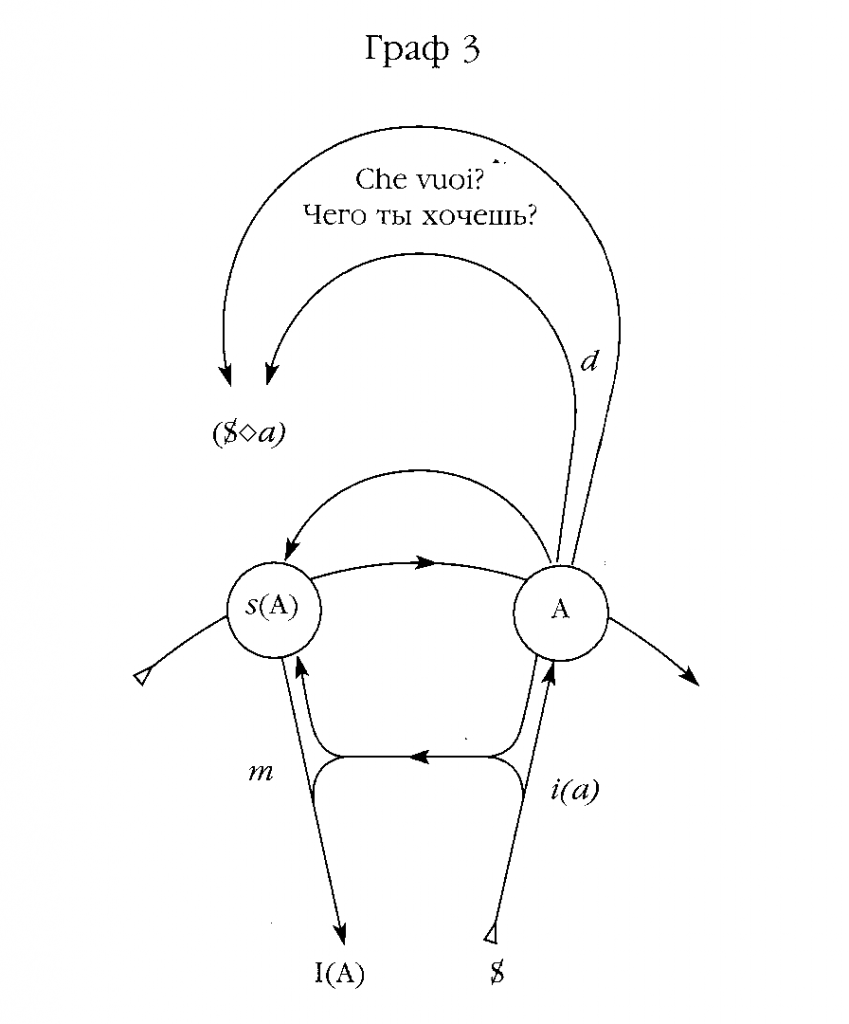

Как видно из рисунка, желание в своей тотальности не способно долго удерживаться существующими символическими кодами, а любое опредмечивание желания и сведение его до уровня воображаемой потребности также не рождает ничего, кроме фантазма (S?a). Двойная линия в верхней части графа при этом указывает на неустранимый разрыв между высказываемым и высказанным, или, другими словами — между воображаемым желанием (d) и символическим Требованием (D). Данный разрыв — и есть та причина, по которой, в частности, большинство аналитиков единодушно признают необыкновенную важность для психотерапевтического процесса правильного ответа на вопрос: «Кто говорит?» Как справедливо отмечает сам Лакан, от самого субъекта этого ответа получить нельзя: как свидетельствует весь опыт психоанализа, он не знает ни того, что именно он говорит, ни того, что он говорит вообще. Забегая вперед, скажем, что говорит, разумеется, всегда Другой, и задача аналитика — заставить его наконец замолчать.

Итак, рано или поздно желание обязательно прорвется сквозь поле означающего, поскольку, несмотря на то, что речь Другого действительно содержит в себе измерение Истины, без которого "уловки Речи ничем не отличались бы от используемых животными в боях или брачных играх обманных движений"7, Другой, строго говоря, не обязан, да и в принципе не способен «научить субъекта всем его желаниям». Поэтому в теле Субъекта всегда остается некий несимволизируемый остаток, который не позволяет ему удовлетвориться объяснениями, как услужливо подсовываемыми ему собственным сознанием, так и подслушанными у Других. (Даже несмотря на кажущуюся строгость и логичность некоторых из таких объяснений, они есть не что иное как бесконечная и бессмысленная компиляция несравнимых по сути элементов, истинностные значения которых я тщетно пытаюсь исчислить и совершить, таким образом, «обоснованный» выбор).

Такая ситуация вынуждает субъекта вновь и вновь пускаться на поиски «подлинного» большого Другого — Господина, способного, по его мнению, помочь ему «вполне упорядочить сущее». Но, однако, тщетность моих усилий мне неведома, и речь8, обращенную к Другому, невозможно остановить. При этом, что бы я фактически не говорил, какие бы фантазматические объекты я не подсовывал себе на уровне воображаемого и в каком бы качестве не подсовывал себя Другому на уровне символическом, на самом деле я обращаюсь к нему с единственным вопросом: «Почему я есть то, что, по твоим словам, я есть?» То есть, что это за прибавочный, избыточный объект во мне, который является причиной интерпелляции Другого ко мне? В чем причина того, что он окликает меня как ...? Но другой не знает ни того, что он избран мной на роль Другого, ни того, почему я занял именно это место в структуре означающих. Поэтому единственно возможным итогом затрачиваемых мной

гигантских усилий закономерно оказывается искренне недоуменный вопрос Другого: «Чего ты хочешь?».

Масштаб и катастрофичность последствий выброса подобных протуберанцев Реального — для структур воображаемого, в особенности, — практически невозможно предсказать. Известны примеры (в том числе — литературные), когда подобное событие оборачивается системным психологическим кризисом, исход которого также никак не предрешен.

5.

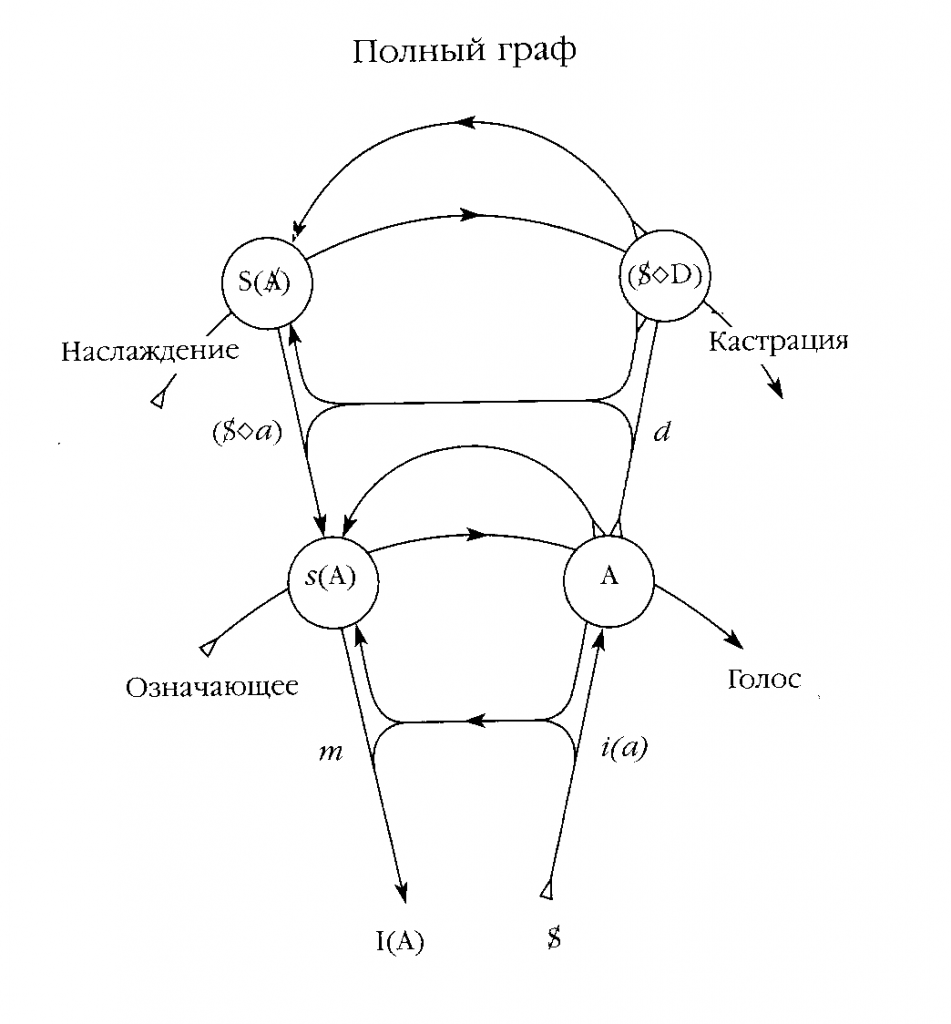

Чтобы лучше понять то, что из себя представляет и насколько удручающе выглядит расчлененное означающими тело Субъекта, из которого извлечено всякое поддавшееся символизации наслаждение, обратимся к заключительной, полной форме графа желания, который состоит уже из двух уровней — уровня значения и уровня наслаждения:

Верхний уровень показывает, что происходит, когда тело — воплощенное до-символическое наслаждение — запутывается в системе означающих. Здесь также представлены два контура: воображаемый и символический. По внутреннему контуру, как и в случае уровня значений, циркулирует — также фундированное иллюзией собственной автономности — объективированное желание (d), формирующее фантазм (S?a). Роль фантазма в структуре личности чрезвычайно важна. Во-первых, с его помощью мы учимся желать определенное «нечто»: как отмечает Жижек, в фантазматической сцене желание вовсе не удовлетворяется, а конституируется. И в то же самое время на глобальном уровне фантазм выполняет функцию экрана, скрывающего от Субъекта нехватку Другого. В том месте, где вектор наслаждения впервые подвергается кастрации посредством означающих, записана формула (S?D), указывающая на то, что таким образом наслаждение извлекается из тела, и его присутствие в этом поле может быть пределено лишь косвенно — по дыркам и возмущениям. Существуют лишь некоторые остатки, так называемые эрогенные зоны (D), с которыми связывается понятие влечения. Они отнюдь не случайно располагаются в регистре Символического, поскольку в них нет ничего «природного» — то, какая часть тела избежит эвакуации наслаждения, всецело определяется способом рассечения тела означающими10, при этом наиболее вероятно, что у Субъекта будут эротизированы именно те части, из которых наслаждение «обычно» извлечено т. е. на уровне означающего ничего эротического с ними «обычно» не связывается): руки, нос, стопы, глаза и т. п. Вспомним теперь, что позиции Субъекта и Другого являются абсолютно симметричными: Другой ведь на самом деле (тот редкий случай, когда эта фраза может быть записана без кавычек) тоже является желающим, испытывающим «страх кастрации», неполноценным, зависимым и т. д. Одним словом, «ничто человеческое ему также не чуждо». Хоть Лакан и обращает наше внимание на тот занимательный факт, что «у Другого нет Другого», но это — всего лишь точка зрения Субъекта. Поэтому, чтобы машина по производству значений работала исправно, и необходим фантазм, скрывающий от нас неполноту Другого. На Символическом уровне, однако, ситуация существенно иная: поскольку именно на нем разворачивается та самая битва за престиж, о которой говорит нам Гегель, то Субъект на этом уровне способен, хотя бы на время, идентифицировать самого себя с нехваткой Другого — то есть он может попытаться предложить ему себя в качестве той символической ценности, которой, по мнению Другого, Другому не достает. На графе в этой точке Субъект впервые бозначен неперечеркнутым, но его полнота есть функция неполноты Другого (S(A)). Разумеется, это — блеф, никакой обмен «ценностями» здесь невозможен. И Другой или «купится» на него — что будет означать не что иное, как то, что Другой не прошел проверку, соблазнился, и потому он — самозванец, занявший место Господина. Или же Другой раскроет мой блеф и символически уничтожит (кастрирует) меня, уличив меня в моей ничтожности.

И тем не менее, в порядке Символического возможна и несколько другая стратегия, следуя которой Субъекту удается принять свое бытие как не требующее оправдания большим Другим: именно на этом пути Лакан видит, в частности, возможность прекращения психоаналитического процесса.

Теория говорит нам, что воображаемую идентификацию следует понимать как идентификацию с каким-то привлекательным для нас образом, или как реестр воображаемых качеств, которые нам хотелось бы иметь или которые мы уже, как нам кажется, имеем.

Символическая же идентификация — это идентификация с самим местом, из которого мы смотрим или говорим. Это такое место в порядке означающего, при взгляде из которого на самих себя мы кажемся себе наиболее интересными, достойными любви.

2 Подробнее см. Кожев А. «Введение в чтение Гегеля». СПб, 2003 (Курс лекциий 1937-1938 учебного года: резюме первых шести глав «Феноменологии духа»).

3 См. Барт Р. «Фрагменты речи влюбленного». М, 1999, c.179 ( глава «Крохотное пятнышко на носу»).

4 См. Лакан Ж. «Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном у Фрейда» http://www.opentextnn.ru/man/?id=1899.

5 Жижек С. «Возвышенный объект идеологии». М, 1999 (часть II «Нехватка Другого»).

6 Учение выдающегося русского физиолога А. А. Ухтомского о доминанте являет собой пример блестяще выполненного анализа тех механизмов, которые лежат в основе данного процесса, а именно того, как определенное состояние центральной нервной системы вызывает у человека индивидуальный образ, а этот образ потом вызывает прежнее состояние центральной нервной системы. Среда делится на предметы, каждому из которых отвечает определенная, однажды пережитая доминанта в организме, определенный биологический интерес прошлого. «Я узнаю вновь внешние предметы, насколько воспроизвожу в себе прежние доминанты, и воспроизвожу мои доминанты, насколько узнаю соответствующие предметы среды». Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров // Ухтомский А. А. Доминанта. СПб, 2002, с. 47-48.

Причем, областью предметного мышления применение доминантного принципа отнюдь не исчерпывается. Доминанта принимает непосредственное участие и в образовании абстракций. По мнению Ухтомского, принцип доминанты, также есть физиологическая основа того, что мы называем абстракцией, отбором одних частей раздражающей нас среды и игнорированием целого ряда других ее областей. «За абстракцией, казалось бы, такой спокойной и беспристрастной функцией ума, всегда кроется определенная направленность поведения мысли и деятельности». Ухтомский А. А. Доминанта как фактор поведения // Ухтомский А. А. Доминанта. СПб, 2002, с. 141.

7 Лакан Ж. «Ниспровержение субъекта и диалектика желания в психоанализе у Фрейда» http://www.opentextnn.ru/man/?id=1899.

8 Барт Р. «Фрагменты речи влюбленного». М, 1999.

9 «Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и осознал, и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга . И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом той минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», — говорил он потом с твердою верой в слова свои... Через три дня он вышел из монастыря, что согласовывалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему «пребывать в миру». Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Глава «Кана Галилейская».

10 См, например, Бодрийяр Ж. «Символический обмен и смерть». М, 2000, с. 226 (глава «Рассказ Чжуан-Цзы о мяснике»).

Источник: www.vshm.science